Im Fall um Kraftfahrzeugfelgen urteilte vielbeachtet im letzten Jahr der EuGH, dass ein Hersteller im Rahmen der Reparaturklausel ein Bauelement nur bei tatsächlicher Reparatur herstellen und verkaufen darf- und darüber sichtbar informieren muss, dass er nicht der Originalhersteller ist. Die aktuelle Rechtsprechung definiert diese Hinweispflicht.

Im Fall um Kraftfahrzeugfelgen urteilte vielbeachtet im letzten Jahr der EuGH, dass ein Hersteller im Rahmen der Reparaturklausel ein Bauelement nur bei tatsächlicher Reparatur herstellen und verkaufen darf- und darüber sichtbar informieren muss, dass er nicht der Originalhersteller ist. Die aktuelle Rechtsprechung definiert diese Hinweispflicht.

Der rechtliche Rahmen

Grundsätzlich kann das Aussehen eines Produkts designrechtlich geschützt werden – das gilt für ebenso für kleinere Gegenstände, auch Alltagsgegenstände, wie auch für Autos oder Maschinen. Zugrunde dafür liegt in Deutschland das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz – DesignG) in seiner Fassung von 2014, in Europa die Richtlinie 98/71/EG und die Verordnung EG Nr. 6/2002 (geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2006) über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV).

Dies führt dazu, dass in Deutschland durch den Schutz der Autobestandteile als eingetragenes Design die sichtbaren Teile des Autos der Autohersteller vor Nachahmung geschützt sind. Die in der europäischen Richtlinie gemäß Art. 110 EU-Verordnung Nr. 6/2002 vorgesehene verbraucherfreundliche sogenannte Reparaturklausel ist bisher in Deutschland nicht anwendbar. Diese Ausnahme durch die Reparaturklausel gilt für den Ersatzteilmarkt nur gegenüber europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmustern.

In den letzten Jahren gab es entsprechend vielbeachtete Urteile zu diesem Thema. Im August 2017 stritten der italienische Autofelgenhersteller Acacia und der deutsche Autobauer BMW vor Gericht um die nationale Zuständigkeit der Gerichte ( BMW vs. Acacia: Zuständigkeitsänderung durch die Hintertür gescheitert ). Und im Dezember 2017 urteilte der EuGH in einem vielbeachteten Urteil, dass ein Hersteller im Rahmen der Reparaturklausel ein Bauelement nur bei tatsächlicher Reparatur herstellen und verkaufen darf- und darüber einen eindeutigen und sichtbaren Hinweis auf seinem Bauelement geben muss, dass er nicht der Originalhersteller ist ( Reparaturklausel vor dem EuGH: Urteil in Fall Acacia vs. Audi und Porsche ).

Case Law: Hinweispflicht in der aktuellen Rechtsprechung

Welche Maßnahmen muss der Anbieter eines Nachahmungsprodukts im Ersatzteilmarkt ergreifen, um zweifelsfrei, klar und gut sichtbar darauf hinzuweisen, dass die von ihm hergestellten und vertriebenen Bauelemente einem Geschmacksmuster entsprechen, dessen Inhaber er nicht ist?

Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte zu dieser Frage am 26. Juli 2018 (I ZR 226/14). Acacia sei diesen Anforderungen im Streitfall nicht gerecht geworden, urteilte das Gericht. Der Hinweis müsse in den Sprachen gegeben werden, die in den Ländern allgemein verständlich sind, an deren Einwohner sich das Angebot bestimmungsgemäß richtet. Dies war beim vorliegenden Fall nicht eingehalten worden. Acacia hatte auf den strittigen Kraftfahrzeugfelgen die Marke „WSP Italy“ und den Hinweis „Not O.E.M.“ angebracht. Dies sei keineswegs ein klarer Hinweis auf das Bestehen eines Geschmacksmusterrechts eines Dritten, urteilte der BGH. Nicht ausreichend sei ferner der auf der in Deutschland in deutscher Sprache abrufbaren Internetseite zu findende englischsprachige Hinweis, dass es sich bei den angebotenen Felgen um nachgebaute oder ähnlich gebaute Nachrüsträder handele. Dieser Hinweis hätte auch in deutsche Sprache abrufbar sein müssen.

Ersatzteile ausschließlich für Reparaturzwecke

Auch habe ein Ersatzteilhersteller die Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass Verbraucher die fraglichen Bauelemente ausschließlich für Reparaturzwecke einsetzen, die durch die Rechtsprechung eng definiert ist: im Fall der Felgen müssen die Ersatzfelgen farblich und in der Größe den Originalfelgen entsprechen, und das einzige Ziel darf sein, das ursprüngliche Erscheinungsbild wieder herzustellen. Acacia hatte darum ab August 2013 ein Kontrollsystem eingeführt, bei dem Bezieher der Felgen – Händler wie Endabnehmer und Verbraucher – schriftlich erklären müssten, die Felgen nur zu Reparaturzwecken zu verwenden, und sie anderenfalls Garantieansprüche verlören. Erforderlich sei jedoch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Eine bloße Änderung des Geschäftsverhaltens lasse eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Es könne deshalb offenbleiben, ob das behauptete Kontrollsystem überhaupt tauglich sei, einen Vertrieb ausschließlich in der Schutzrechtsfreizone zu gewährleisten.

Schutzschranke nicht auf formgebundene Elemente beschränkt

Zu beachten ist dieses BGH Urteil auch im Hinblick auf die Beschränkung auf formgebundene Elemente: der BGH urteilte, dass das Berufungsgericht in seiner Einschätzung irrte, dass der Art. 110 Abs. 1 GGV die Anwendbarkeit der Reparaturklausel auf Felgen per se ausschließt.

Die Anwendung der Schutzschranke gemäß Art. 110 Abs. 1 GGV scheide aus – aber nicht etwa bereits deshalb, weil Felgen von Kraftfahrzeugen vom Kunden grundsätzlich frei wählbar sind. Denn die Anwendung der Reparaturklausel stehe nicht unter der Voraussetzung, dass das geschützte Geschmacksmuster vom Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses abhängig ist. Die Schutzschranke gelte daher auch bei Felgen von Kraftfahrzeugen und sei nicht auf formgebundene Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses beschränkt, urteilte der BGH.

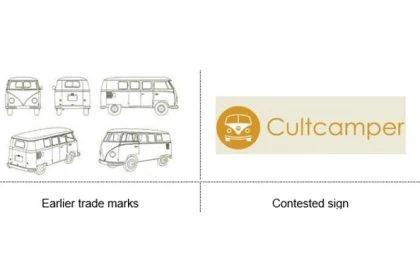

Case Law: Radkappen mit identischem Zeichen, das unter Markenschutz steht

Bereits 2015 urteilte der EuGH im Fall Ford Motor Company versus Wheeltrims srl ( EuGH Urteil C:2015:680 ) über die Frage, wieweit die Reparaturklausel sich auch auf den Markenschutz erstreckt. Die in diesem Fall strittigen und durch ein markenrechtliches Zeichen geschützte Radkappen seien ein ästhetisch-beschreibenden Merkmals des betreffenden originalen Bauelements und für die Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds des komplexen Erzeugnisses – des Autos – als unerlässlich anzusehen. Der EuGH wies in seinem Urteil darauf hin, dass die Berücksichtigung des Markenschutzes vom Unionsgesetzgeber im Rahmen der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009 bereits berücksichtigt worden sei – durch Beschränkung der Rechtswirkungen für die Schutzinhaber. Die Reparaturklausel erlaube einem Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör wie Radkappen jedoch nicht, auf seinen Waren ein mit der Marke des Kraftfahrzeugherstellers identisches Zeichen anzubringen, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Möchten auch Sie Ihre Marke oder ihren Markennamen schützen?

Jeder Fall wird von uns individuell und sorgfältig betrachtet. Nutzen Sie doch noch heute einen unverbindlichen Rückruf-Termin mit uns!

Quellen:

BGH I ZR 226/14 Kraftfahrzeugfelgen II

Bild:

Schreiben Sie einen Kommentar