Das Thema Arbeitnehmererfinderrecht, die Erfindungsmeldung und alle Richtlinien und Vereinbarung zur Erfindervergütung sind ein sehr spezielles und durchaus heikles. Umso wichtiger sind Urteile, Entscheidungen und konkrete Ausgänge von Verfahren, um besser einschätzen zu können, wie man in einer gewissen Situation zu handeln hat – und um natürlich auch seine eigenen Erfolgschancen herauszufinden. Wir haben Ihnen nachfolgend aktuelle Entscheidungen das Arbeitnehmererfindergesetz betreffend zusammengestellt:

Erfindungsmeldung: In eigenem Dokument und mit konkretem Titel

Das LG Düsseldorf (Az. 4c O 37/15) hat jüngst entschieden, dass eine Erfindungsmeldung dem Arbeitgeber immer als eigenes Dokument, d.h. getrennt von anderen Schreiben zuzugehen hat. Darüber hinaus könne die „Anregung, die patentrechtliche Relevanz der bisherigen Entwicklungsergebnisse zu überprüfen“, nicht als Erfindungsmeldung verstanden werden.

Vorausgegangen war ein Streit um Mitinhaberschaft zweier US-Patente. Der Kläger war der Auffassung, dass seine Erfindung nicht fristgerecht von seiner Arbeitgeberin in Anspruch genommen war.

Der Kläger hatte seiner Arbeitgeberin ein Schreiben nebst Anlagen mit dem Titel „[…]Retardtablette Galenische Entwicklung / Schutzrechte“ übergeben.

In diesem wurde im Rahmen des Fließtextes, bevor seitenweise Stabilitätsdaten abgebildet wurden, auf „Patentaspekte“ hingewiesen. Konkret hieß es an dieser Stelle „In welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten lassen bedarf selbstverständlich einer sorgfältigen Prüfung“.

Eine ausdrückliche Aufforderung zur Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung sei darin jedoch nicht zu lesen, urteilte das LG Düsseldorf. Dieses definierte, dass eine „wirksame Meldung einer Arbeitnehmererfindung […] nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG 1957 unter anderem zum einen eine Kenntlichmachung der Erfindungsmeldung und zum anderen eine gesonderte Erfindungsmeldung voraus [setze]“. Unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung „Initialidee“ (X ZR 72/10) stellt das LG Düsseldorf darauf ab, dass eine Erfindungsmeldung den Anforderungen des § 5 ArbNErfG nur dann erfüllt sei, wenn aus Sicht des Arbeitgebers eindeutig erkennbar sei, dass es sich um eine Meldung einer Diensterfindung handele, über die er nun bzgl. Inanspruchnahme oder Freigabe zu entscheiden habe.

Bestimmte Worte wie „Meldung“ oder „Erfindungsmeldung“ müssen dabei zwar nicht vom Arbeitnehmer gebraucht werden. Er muss dem Arbeitgeber jedoch deutlich machen, dass aus Sicht des Arbeitnehmers eine schutzfähige Erfindung vorläge, über die der Arbeitgeber nun über Inanspruchnahme oder Freigabe entscheiden soll.

Das LG Düsseldorf erklärte daneben, dass eine Erfindungsmeldung nicht in anderen schriftlichen Mitteilungen untergehen oder versteckt werden darf, sondern dem Arbeitgeber stets als eigenständige Urkunde zuzugehen habe.

Arbeitnehmer können aus diesem Urteil folgendes Fazit ziehen: Wird in einer Mitteilung an den Arbeitgeber lediglich die Frage aufgeworfen, ob eine Erfindung im patent-/gebrauchsmusterrechtlichen Sinne vorliegt, so stellt dies keine Erfindungsmeldung dar. Zweifel über die Schutzfähigkeit gehen daher zu Lasten des Arbeitnehmers.

Merke: Wer der Ansicht ist, eine Erfindung getätigt zu haben, sollte dies mit separatem Schreiben dem Arbeitgeber melden und dieses idealerweise mit der Aufforderung verbinden, Inanspruchnahme oder Freigabe zu erklären.

Streit um die Arbeitnehmervergütung – Gerichte für Arbeitssachen sind zuständig

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit seiner jüngsten Entscheidung vom 31.05.2016 (Az. 9 AZB 3/16) klargestellt, dass für Streitigkeiten für festgesetzte Arbeitnehmervergütungen die Gerichte für Arbeitssachen zuständig seien (§ 39 Abs. 2 ArbnErfG i.V.m. § 2 Abs. 2 Buchst. a ArbGG). Diese Zuständigkeit sei auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegeben, solange es sich um Vergütungsansprüche handelt, die auf das Arbeitsverhältnis zurückgingen.

Bei der arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit bleibt es auch dann, wenn es im Rahmen der Auslegung der Kriterien für eine Vergütungsvereinbarung (i.S.v. § 12 Abs. 1 ArbnErfG) auch auf patentrechtliche Aspekte ankomme. Liegt eine Festsetzung oder Vereinbarung vor, bei der nunmehr Streit über die Bezugsgröße vorliegt, sei Letzteres für die Anwendbarkeit der Rechtswegsbestimmung (§ 39 Abs. 2 ArbnErfG) irrelevant.

Der gesetzgeberische Gedanke war also zwar, die Arbeitsgerichte nicht mit patentrechtlichen Fragen und die Patentgerichte nicht mit Zahlungsklagen zu überlasten sondern diese jeweils ihren Spezialfähigkeiten zuzuweisen. Dass Arbeitsgerichte sich in Einzelfällen dennoch im Rahmen von Zahlungsklagen auch mit patentrechtlichen Aspekten auseinander zu setzen haben, ist nach der vorstehenden Entscheidung jedoch hinzunehmen.

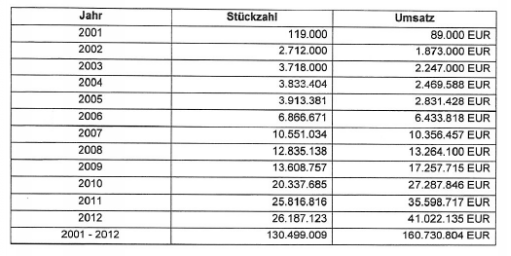

Anspruch auf Erfindervergütung bei konzerninterner Nutzung – Umsätze und Rechnungen von nur einer Firma reichen nicht aus

Das LG Düsseldorf (Az. 4a O 154/14) hat sich in einer weiteren Entscheidung u.a. auch zum Umfang eines Auskunftsanspruchs im Rahmen von Arbeitnehmervergütungsstreitigkeiten und im Speziellen ggü. Konzernen und Unternehmen geäußert, die (Lizenz-)Vereinbarungen betreffend das jeweilige Schutzrecht getroffen haben.

Hier stellte das LG Düsseldorf klar, dass sich der Umfang des Auskunftsanspruchs danach richte, welche Angaben des Arbeitgebers notwendig sind, um zu ermitteln, welche Gegenleistung einem gedachten Lizenzgeber zustehen würde, wenn vernünftige Parteien Art und Umfang der Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber zum Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung gemacht hätten.

Die beispielhafte Vorlage jeweils einer Rechnung je Geschäftsjahr reiche dabei nicht aus, wenn den Umsatzzahlen zu entnehmen sei, dass in den Geschäftsjahren mehr als eine Rechnung ausgestellt worden war.

Auch eine repräsentative Vorlage dieser einen Rechnung sei nicht ohne Weiteres anzunehmen, weil die Angaben auf den Rechnungen auch der Überprüfung der Angaben des Arbeitgebers zu den Umsätzen dienten. Schließlich müsse sich der Arbeitnehmer nicht auf bestimmte Kontrollmöglichkeiten verweisen lassen.

In Fällen, in denen der Arbeitgeber das Schutzrecht konzernintern anbiete, beziehe sich der Anspruch des Arbeitnehmers auf Auskunft auch auf die Umsätze und Rechnungen der verbundenen Unternehmen, da es sich insoweit um wirtschaftliche Verwertungsaspekte bzgl. des jeweilig genutzten Schutzrechts handele.

Dasselbe gelte auch für entsprechende (Lizenz-)Vereinbarungen mit Dritten.

Arbeitnehmervergütung: Anmelden von Geheimerfindungen mit späterer Zurücknahme der Anmeldung

In einem interessanten Fall hat sich die Schiedsstelle zu der Vorgehensweise von Anmeldungen von Geheimerfindungen geäußert.

So beschreibt die Schiedsstelle hier (15.01.2016 Az. Arb.Erf 65/13), dass Geheimerfindungen regelmäßig regulär angemeldet werden, um der Verpflichtung zur Anmeldung aus § 13 ArbnErfG nachzukommen, aber vor Ablauf der 18-Monatsfrist für die Offenlegung die Anmeldung zurücknehmen, um die Veröffentlichung zu verhindern, wenn zwischenzeitlich noch kein Prüfungsbescheid oder keine Entscheidung des DPMA vorliege. In diesen Fällen erklärt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aber meist gem. § 17 Abs. 1 ArbnErfG, dass trotz Rücknahme der Anmeldung die Schutzfähigkeit der Erfindung anerkannt werde. Mit dieser Vorgehensweise erleidet der Arbeitnehmer keinen wirtschaftlichen Nachteil, der ihm ja durch die gesetzliche Regelung in § 16 ArbnErfG (Pflicht zur Andienung zur Übernahme, bevor das Schutzrecht fallen gelassen wird) gewährleistet werden soll.

Die Anerkennung der Erfindung durch Arbeitnehmererklärung sichert den Anspruch des Erfinders auf Arbeitnehmervergütung. In diesen Fällen sieht § 17 Abs. 2 ArbnErfG aber auch vor, dass der Arbeitgeber die Schiedsstelle anruft, um die Kondition einer Arbeitnehmervergütungsvereinbarung einvernehmlich zu regeln, wenn er die Schutzrechtsanmeldung zurück nimmt.

Im streitgegenständlichen Fall hat der Arbeitgeber die Schiedsstelle abweichend von der vorbezeichneten Regel nicht angerufen. Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten aber stattgefunden, bevor schließlich der Arbeitnehmer die Schiedsstelle anrief. Schließlich wendet die Schiedsstelle hier die abstrakte Lizenzanalogie an, weil eine Schutzrechtsverwertung, wie sie das Arbeitnehmererfinderrecht vorsieht, aufgrund der Rücknahme der Schutzrechtsanmeldung eben nicht stattfindet.

Quelle:

Text: LG Düsseldorf (Az. 4c O 37/15) || BAG (Az. 9 AZB 3/16) || LG Düsseldorf (Az. 4a O 154/14) || DPMA Schiedstelle (Az. Arb.Erf 65/13)

Bild: Kzenon / Fotolia.com || jarmoluk / Pixabay.com / CC0 License || BAG-Bild: Copyright Bundesarbeitsgericht || LG Düsseldorf (Az. 4a O 154/14) || Clker-Free-Vector-Images / Pixabay.com / CC0 License